素在天然,灵于神工——根艺工匠陈先国

汉代有此,鲁恭王得文木一枚,伐以为器,因木之美,喜不自胜。刘胜也因此写了一篇《文木赋》,在赋中说到:巧匠不识,王者见知。乃命班尔,载斧伐斯,隐若天崩,豁如地裂。华叶纷披,条枝摧折。既剥既刊,见其文章:或如龙盘虎踞,复似鸾集凤翔。青纟呙紫缓,环壁珪璋。重山累嶂,连波叠浪。奔电屯云,薄雾浓氛。麚宗骥旅,鸡族雉群。蠋绣鸯锦,莲藻芰文。色比金而有裕,质参玉而无分。裁为用器,曲直舒卷。制为乐器,宛转蟠纡。制为屏风,郁岪穹隆。制为杖几,极丽穷美。制为枕乐,文章璀璨。

在此文里中山王刘胜将木之美与金玉进行相比,可谓是独具慧眼。树之美,人皆见之;木之美,尤其枯木乱根之美,则未必人人都能见,能识。由此可以看出枯木乱根在根艺师眼里却是别样的美,经过点石成金的工艺处理后,成为一件件艺术品。今天让我们走进根艺师陈先国的根艺世界。

陈先国,中国根艺美术大师,时任宁德市工艺美术协会常务理事、福建省根石艺美术学会会员、福州市南台树根艺术研究会会员。多年来一直从事根艺艺术的研究与创作,形成了自己独特的艺术风格,创作出大量的优秀作品,得到许多收藏爱好者和业内人士的广泛好评。

陈老师给我介绍的他的第一个作品是这个《王者风范》。这件材料取材于一个有一处破口的树瘤,在这个作品上也充分展现了根雕少动刀、尽量保留自然韵味的特点。充分利用树瘤柔软的纹理,加以修饰,整体看起来特别蓬松,一个栩栩如生的狮子头由此呈现出来,整体看上去浑然一体。木的静止,将狮子回头的动作刻画的入木三分却也不失威严。

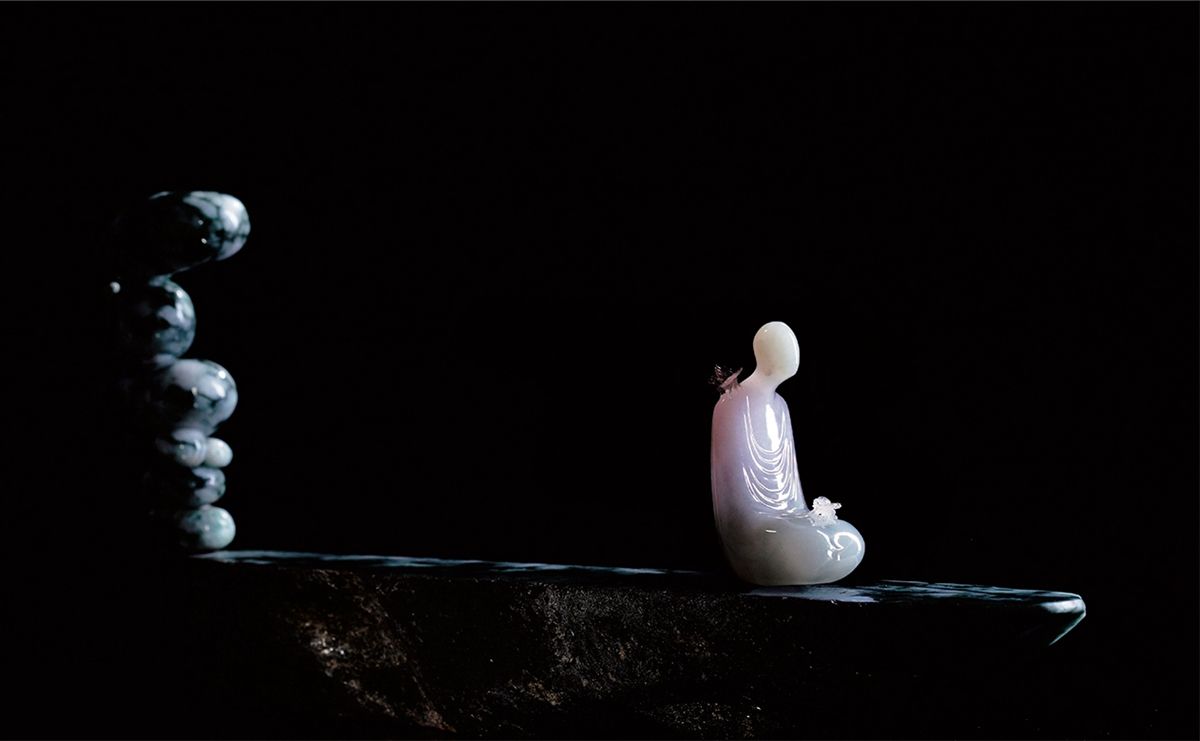

陈先国老师的作品题材广泛,风格大气磅礴。在继承了传统工艺的基础上,不断创新,很多作品也融入了玉雕的风格,将石和根巧妙地结合。从设计上不断突破,大胆进取,却又以简洁细腻的手法将设计理念和思想表现的淋漓尽致。以深刻的内涵,引起观者内心的共鸣。

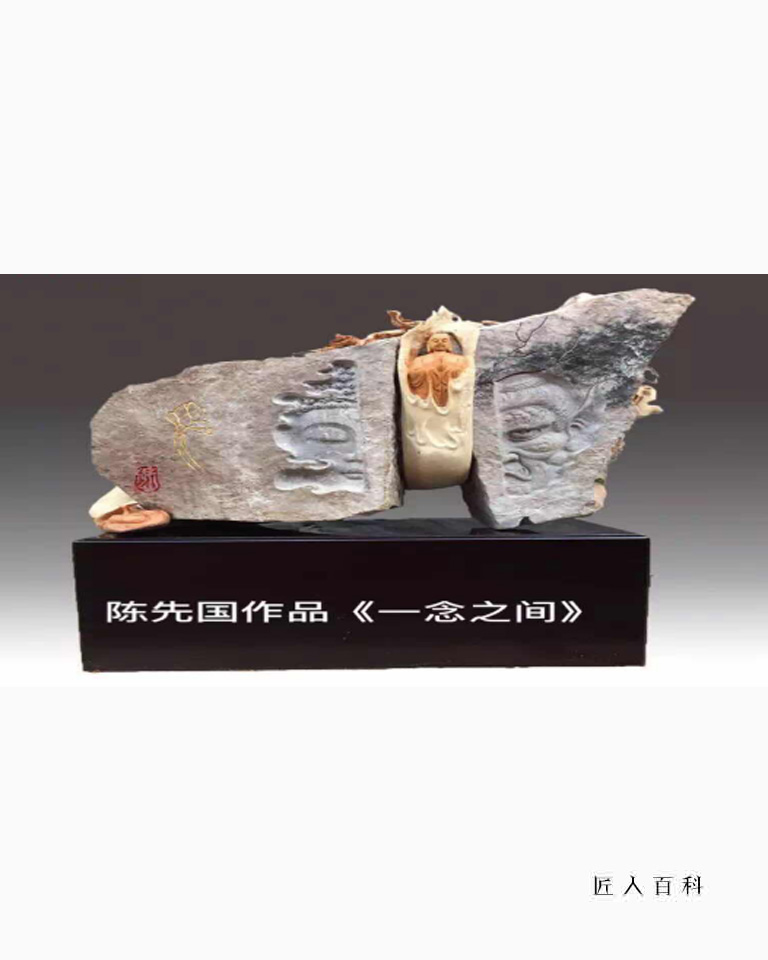

这是让我记忆格外深刻的一件作品,当我第一眼看到它的时候,我就震撼于这件作品设计的大胆性。后来陈老师为我讲述了这件作品的创作过程,这件根材石头大木材少,因可雕刻的部分太少,所以创作的难度较大,着实让陈老师困扰了一段时间。但在某一天当陈老师从这块材料中间走过的时候,霎那间灵感迸发,作品《一念之间》由此而来。一念成佛,一念成魔,一念天堂,一念是佛还是魔,全在于一念之间。佛可渡魔,摒弃自私的人性,消除恶念,便可成佛。这件作品带给了我内心深深的震撼和精神层面的满足。

这件作品当时是陈先国在思念古人的时候创作的。模糊的脸部和清晰的纹理相得益彰,刻画出了深长的屡屡思念,却依稀记不清故人的模样。在现代化的社会,学习、工作后,我们离开了故土,与父母、亲戚朋友一别多年,不变的却是那份深深的亲情和友情。

这些作品,带给我很多思想和情感上的共鸣和成长。我震撼于陈先国老师创作功力的深厚以及丰富的文化底蕴,更震撼于传统文化的感染力。他利用乱而未朽之根、丑而怪诞之木,变为有序,去其繁芜,现其精粹却又能突出其质,借用这些根材抒发人之性情,真的是意义深远。最后我们希望这些传统文化传播的工匠会有更多的作品带给我们,将中国传统文化利用这些载体为更多人所熟知!

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号