中国自古崇文重学,笔墨纸砚被称为文房四宝,其中砚台是将墨条研磨成墨汁的器物。

1975年出生于山东济宁泗水县,砚雕师朱庆梅,济南市工艺美术大师,2013年拜师柘砚传承人杨玉贞。多年来创作出众多优秀作品,并多次获得业内大奖。朱庆梅从小酷爱绘画,因从小生活在具今五千多年历史的制陶古镇——山东省泗水县柘沟镇,七八十年代柘沟陶业还很兴旺,自幼受环境影响,喜欢玩泥巴,1994年毕业后在鲁柘砚工艺研究所参加工作,从事砚台陶器雕刻,1998年在鲁柘砚工艺研究所被评为农民技师,2013年8月被柘砚传承人杨玉贞正式收为弟子。

身为柘沟人,她一心投入柘沟的制陶事业,2013年开始自己创业,简陋的厂房,艰苦的环境,怀着对陶土事业的热爱与执着,为柘沟陶土发杨光大,也为了实现心中的梦想,勇往直前,虚心学习,刻苦努力坚持着这份事业,为传承传统文化尽自己微薄之力。

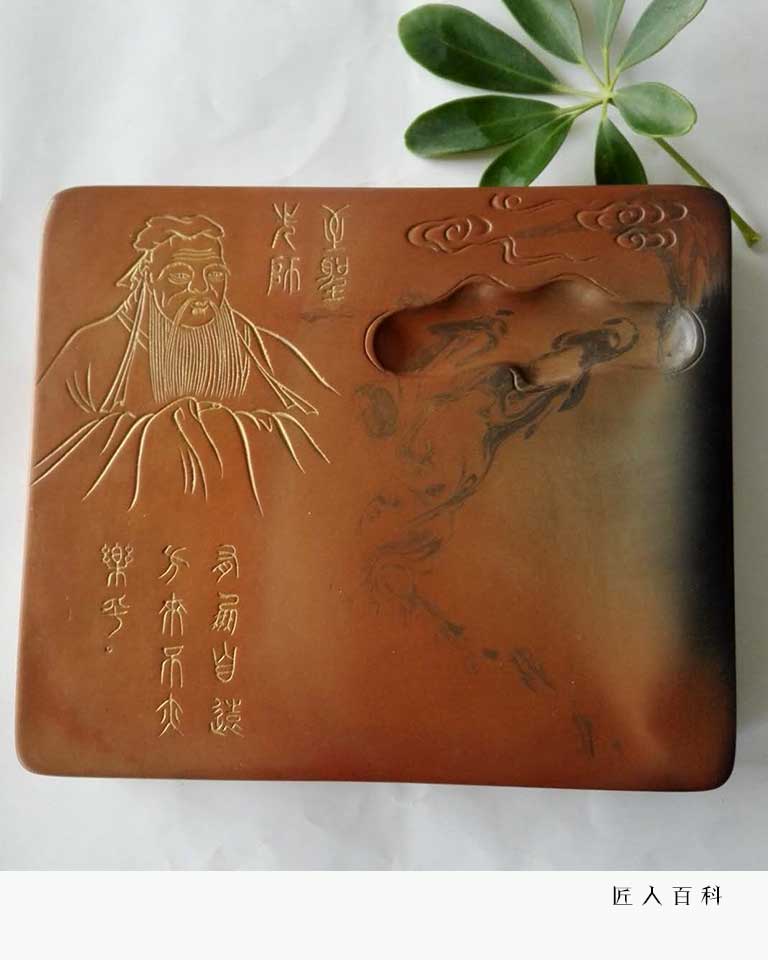

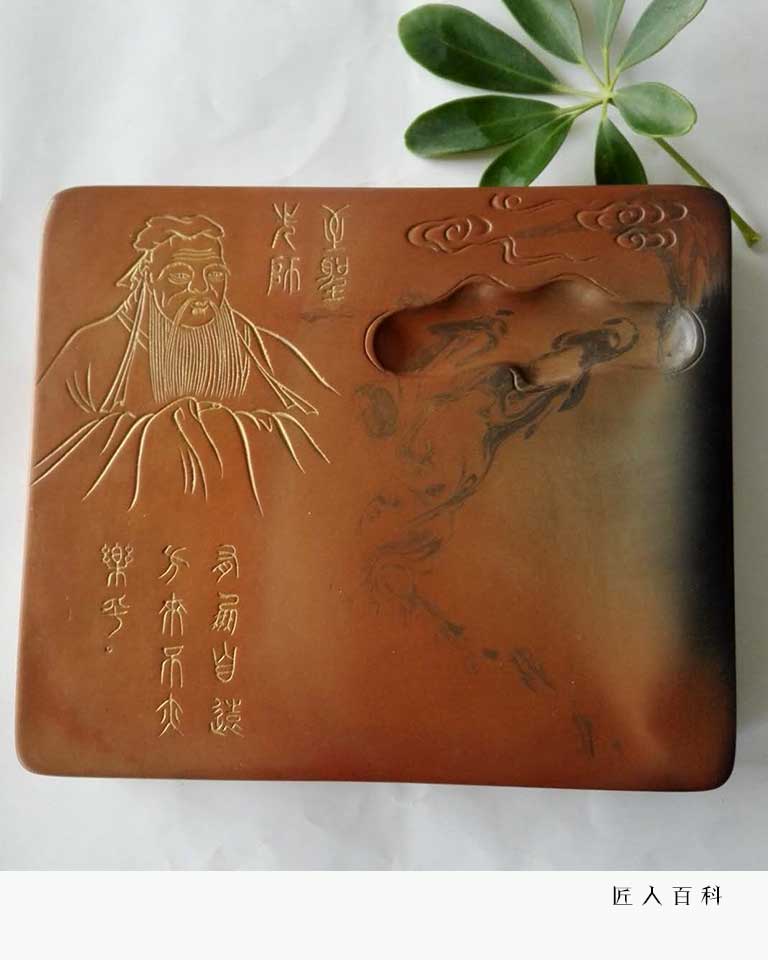

砚台雕刻分三大类,仿古类、仿生类和因材实施类。砚台大师、素有“中国砚雕第一刀”的方见尘开创了新式雕法,把石头天然纹理融入砚台创作中,以画的方式呈现砚石天然之美,这也是齐迹遵从的手法。齐迹拿出珍藏近十年的砚雕作品,其原石都出自婺源龙尾山的龙尾石。一方名为《刘海戏金蝉》的砚台将砚石的纹路“龙眼”化作荷花瓣的一部分,《嫦娥奔月》中那散落四方的云彩是依靠砚石的“金晕”纹理打造。齐迹最得意的作品《一片芭蕉寄书情》,描绘的是怀素和尚灯下写字的画面,油灯上的火苗是点睛之笔,同样也是砚石的“鱼子”纹理,纹理底部圆润,上方弯曲延伸,好似火苗在风中摆动,让这一方砚台格外灵动。

鲁柘澄泥砚:又称柘砚、鲁柘砚、柘沟、陶砚等,为四大名砚之一,是山东泗水县特产。产于有五千多年制陶历史的古镇——柘沟镇。柘沟镇是一个古老而闻名的制陶古镇,物华天宝,矿藏丰实,特产有名,柘沟大缸远近闻名,鲁柘澄泥砚名扬天下。在小城镇建设上,该镇以建设文明城镇为目标,依托丰富资源优势,大力挖掘自然优势,着力实施“民营强镇”的战略。2009年以来,全镇新上规模型民营企业14家,初步形成了石材、陶土、玻璃纤维、运输、生物农药等五大产业集群,产业集群发挥了规模效应,壮大镇域经济,小城镇建设与产业发展相得益彰,互为反哺。

据考证,鲁柘砚产于具有五千多年制陶历史的古镇——泗水县柘沟镇。全国各地出土的鲁柘砚证明,该砚始于唐代以前,北宋时期最为兴盛,曾被誉为中国四大名砚之一,在日本、朝鲜和东南亚各国享有盛誉。清乾隆皇帝曾为其收藏的钟式东鲁柘砚赋诗一首:“模削谁成几上宾,洪钟作式出陶均。设如洞理文流响,七召畴为待扣人。”但是,由于种种原因,鲁柘砚制砚工艺失传多年。柘沟镇因盛产土陶出名,更因柘沟砚而名扬海内外。烧制鲁柘砚必须用陶土,此土是柘沟镇得天独厚的资源,全省独有。

鲁柘澄泥砚具有沉静坚韧、温润如玉、含津益墨、声若金石、手触生晕、发墨如油、不渍水、不损笔等特点。其质地、造型、色泽、使用等方面,既可与唐宋名砚媲美,又优于国内同类产品,实属艺苑瑰宝。

朱庆梅说,自己作为柘沟人,始终不忘初心,始终没有忘记继承传统文化,并发扬传统文化。因为,鲁柘砚制砚工艺失传多年。到了自己这一代人,她不想让传统文化再次失传。弘扬和发展传统文化,是她现如今最看重的事情。鲁柘砚已有多年的历史,作为砚雕师的她,肩负着重要的使命,也一直没有忘记自己的使命,多少年来砥砺前行,亘古不变!

作为中国新兴的奠基人,有责任心是必不可少的,时刻有这种责任心,中国的传统文化只会源远流长,不会才被丢失。我们传统的手艺自身带有这么大的魅力,被丢失是一种巨大的损失。就这一门手艺就可以看出中国古代劳动人民智慧的结晶和对文房工具要求的严苛。这一丝一毫的要求,都体现了中国古代劳动人们技艺的高超。发扬这些技艺,是我们当代人必不可少的责任。

1975年出生于山东济宁泗水县,砚雕师朱庆梅,济南市工艺美术大师,2013年拜师柘砚传承人杨玉贞。多年来创作出众多优秀作品,并多次获得业内大奖。朱庆梅从小酷爱绘画,因从小生活在具今五千多年历史的制陶古镇——山东省泗水县柘沟镇,七八十年代柘沟陶业还很兴旺,自幼受环境影响,喜欢玩泥巴,1994年毕业后在鲁柘砚工艺研究所参加工作,从事砚台陶器雕刻,1998年在鲁柘砚工艺研究所被评为农民技师,2013年8月被柘砚传承人杨玉贞正式收为弟子。

身为柘沟人,她一心投入柘沟的制陶事业,2013年开始自己创业,简陋的厂房,艰苦的环境,怀着对陶土事业的热爱与执着,为柘沟陶土发杨光大,也为了实现心中的梦想,勇往直前,虚心学习,刻苦努力坚持着这份事业,为传承传统文化尽自己微薄之力。

砚台雕刻分三大类,仿古类、仿生类和因材实施类。砚台大师、素有“中国砚雕第一刀”的方见尘开创了新式雕法,把石头天然纹理融入砚台创作中,以画的方式呈现砚石天然之美,这也是齐迹遵从的手法。齐迹拿出珍藏近十年的砚雕作品,其原石都出自婺源龙尾山的龙尾石。一方名为《刘海戏金蝉》的砚台将砚石的纹路“龙眼”化作荷花瓣的一部分,《嫦娥奔月》中那散落四方的云彩是依靠砚石的“金晕”纹理打造。齐迹最得意的作品《一片芭蕉寄书情》,描绘的是怀素和尚灯下写字的画面,油灯上的火苗是点睛之笔,同样也是砚石的“鱼子”纹理,纹理底部圆润,上方弯曲延伸,好似火苗在风中摆动,让这一方砚台格外灵动。

鲁柘澄泥砚:又称柘砚、鲁柘砚、柘沟、陶砚等,为四大名砚之一,是山东泗水县特产。产于有五千多年制陶历史的古镇——柘沟镇。柘沟镇是一个古老而闻名的制陶古镇,物华天宝,矿藏丰实,特产有名,柘沟大缸远近闻名,鲁柘澄泥砚名扬天下。在小城镇建设上,该镇以建设文明城镇为目标,依托丰富资源优势,大力挖掘自然优势,着力实施“民营强镇”的战略。2009年以来,全镇新上规模型民营企业14家,初步形成了石材、陶土、玻璃纤维、运输、生物农药等五大产业集群,产业集群发挥了规模效应,壮大镇域经济,小城镇建设与产业发展相得益彰,互为反哺。

据考证,鲁柘砚产于具有五千多年制陶历史的古镇——泗水县柘沟镇。全国各地出土的鲁柘砚证明,该砚始于唐代以前,北宋时期最为兴盛,曾被誉为中国四大名砚之一,在日本、朝鲜和东南亚各国享有盛誉。清乾隆皇帝曾为其收藏的钟式东鲁柘砚赋诗一首:“模削谁成几上宾,洪钟作式出陶均。设如洞理文流响,七召畴为待扣人。”但是,由于种种原因,鲁柘砚制砚工艺失传多年。柘沟镇因盛产土陶出名,更因柘沟砚而名扬海内外。烧制鲁柘砚必须用陶土,此土是柘沟镇得天独厚的资源,全省独有。

鲁柘澄泥砚具有沉静坚韧、温润如玉、含津益墨、声若金石、手触生晕、发墨如油、不渍水、不损笔等特点。其质地、造型、色泽、使用等方面,既可与唐宋名砚媲美,又优于国内同类产品,实属艺苑瑰宝。

朱庆梅说,自己作为柘沟人,始终不忘初心,始终没有忘记继承传统文化,并发扬传统文化。因为,鲁柘砚制砚工艺失传多年。到了自己这一代人,她不想让传统文化再次失传。弘扬和发展传统文化,是她现如今最看重的事情。鲁柘砚已有多年的历史,作为砚雕师的她,肩负着重要的使命,也一直没有忘记自己的使命,多少年来砥砺前行,亘古不变!

作为中国新兴的奠基人,有责任心是必不可少的,时刻有这种责任心,中国的传统文化只会源远流长,不会才被丢失。我们传统的手艺自身带有这么大的魅力,被丢失是一种巨大的损失。就这一门手艺就可以看出中国古代劳动人民智慧的结晶和对文房工具要求的严苛。这一丝一毫的要求,都体现了中国古代劳动人们技艺的高超。发扬这些技艺,是我们当代人必不可少的责任。

闻艺热读

-

瓷器

瓷器瓷器是由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等烧制而成,外表施有玻璃质釉或彩绘的物器。

-

竹雕

竹雕竹雕也称竹刻,是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案和文字,或用竹根雕刻成各种陈设摆件。竹雕是一种艺术,自六朝始,直至唐代才逐渐为人们所识,并受到喜爱。

-

锔瓷(锔艺)

锔瓷(锔艺)中国有句古话,叫“没有金刚钻,别揽瓷器活”,这说的是一门古老的民间手艺———“锔瓷”,就是把打碎的瓷器,用像订书钉一样的金属“锔子”,再修复起来的技术。

-

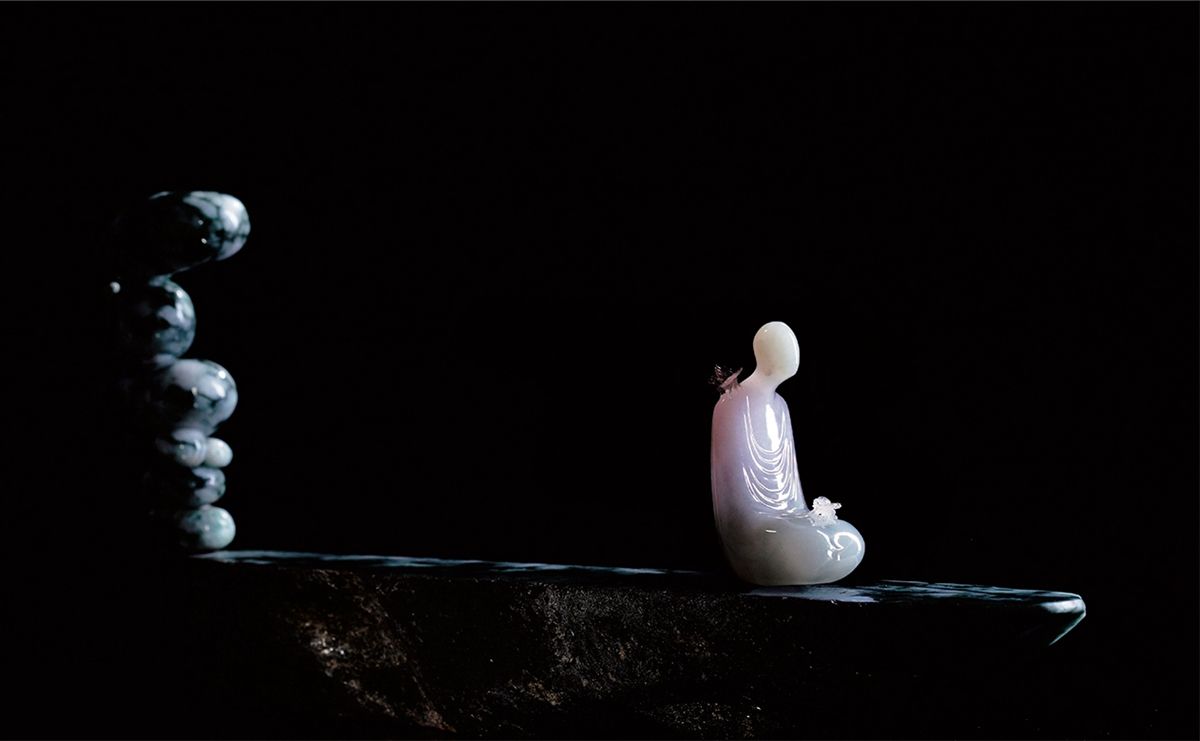

玉雕

玉雕玉雕是中国最古老的雕刻品种之一。玉石经加工雕琢成为精美的工艺品,称为玉雕。玉雕师在制作过程中,根据不同玉料的天然颜色和自然形状,经过精心设计、反复琢磨,才能把玉石雕制成精美的玉器。

-

石雕

石雕石雕,指用各种可雕、可刻的石头,创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。

-

木雕

木雕木雕是雕塑的一种,在我们国家常常被称为“民间工艺”。木雕可以分为立体圆雕、根雕、浮雕三大类。木雕是从木工中分离出来的一个工种,在我们国家的工种分类中为“精细木工”。

-

根雕

根雕根雕,是一种雕刻方法,是中国传统雕刻艺术之一,是以树根(包括树身、树瘤、竹根等)的自生形态及畸变形态为艺术创作对象。

-

核雕

核雕核雕是中国传统民间微型雕刻工艺。以桃核、杏核、橄榄核等果核及核桃雕刻成工艺品,已被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号