从艺经历

2005 年,17 岁的李舒淇因一次玉器展与玉雕结缘 —— 展柜中一件苏派玉雕《黛玉葬花》玉牌,以细腻线条勾勒出黛玉的温婉与愁绪,让自幼学习国画的她深受触动,当即决定投身玉雕行业,拜入海派玉雕大师陈慧敏门下。

入门初期,她并未急于学习复杂技法,而是先将国画功底与玉雕基础结合:每日临摹传统仕女图、花鸟图,再尝试在玉料上勾勒轮廓,用国画的 “留白”“疏密” 理念调整玉雕构图;练习识料时,她比其他学徒更注重玉石的 “肌理美感”,会记录不同玉料(如俄碧、和田白玉、翡翠)在不同光线下的色泽变化,甚至为每块原料绘制 “质感档案”。

2008 年,她完成首件独立作品 —— 翡翠《玉兰花开》挂件,以浅浮雕技法雕刻绽放的玉兰花,花瓣边缘保留玉石天然的絮状纹理,模拟花瓣的轻薄感,花蕊用细阴刻线点缀,被师傅称赞 “有女性创作者独有的细腻感知”。2010 年,该作品入选 “上海玉雕新秀展”,成为她从 “学徒” 向 “创作者” 转变的关键节点。

风格初塑:聚焦 “女性题材”,打造温柔力量(2011年-2017年)

2011 年,李舒淇离开师门,在上海创办 “舒玉阁” 工作室,明确将 “女性题材” 作为核心创作方向,试图打破传统玉雕中女性形象 “柔弱化” 的刻板印象,赋予其独立与灵动的气质。

她从古典文学与现代女性生活中汲取灵感:2013 年创作的和田白玉《易安词意》玉牌,正面雕刻李清照执卷沉思的形象,衣褶用流畅的 “游丝刻” 技法,既显温婉,又通过紧握书卷的手势传递 “腹有诗书气自华” 的力量;背面阴刻《醉花阴》词句,字体借鉴瘦金体,笔画纤细却不失风骨,该作品获 2013 年 “神工奖” 银奖。

2015 年,她尝试将现代女性生活场景融入玉雕,创作翡翠《茶语时光》摆件:以圆雕技法雕刻一位女性静坐品茶的画面,玉石的翠绿色被巧妙用作茶盏与绿植,人物神态放松,指尖捏杯的细节刻画入微,打破了传统玉雕 “重古典、轻现代” 的局限,该作品获 2015 年 “百花奖” 铜奖,也让她 “温柔而有力量” 的创作风格逐渐被行业认可。

期间,她还曾遭遇 “题材小众” 的质疑,但始终坚持:“玉雕不应只刻帝王将相、神佛瑞兽,女性的细腻情感与生活之美,同样值得被玉石永久承载。”

领域深耕:融合 “软玉硬雕”,突破技艺边界(2018年-2023年)

2018 年起,李舒淇开始探索 “软玉硬雕” 的融合技法 —— 用坚硬的玉雕工具,在软质玉石(如和田羊脂玉、青海软玉)上雕刻精细到毫米级的细节,挑战技艺极限。

她的代表作《百蝶穿花》和田羊脂玉套件(含手镯、吊坠、耳坠)便是这一探索的成果:在手镯内壁雕刻 12 只形态各异的蝴蝶,每只蝴蝶的翅膀仅 0.5 毫米厚,翅膀上的纹路用 “微雕” 技法刻画,需借助放大镜才能看清;吊坠则以镂空雕技法雕刻缠枝花卉,花瓣边缘薄如蝉翼,却能承受正常佩戴的力度,该套件耗时两年完成,获 2020 年 “陆子冈杯” 金奖,评委评价其 “在软玉上实现了硬玉级别的精细度,打破了材质对技艺的限制”。

2022 年,她聚焦 “非遗文化传承”,创作和田碧玉《昆曲・牡丹亭》系列玉雕:参考昆曲服饰的刺绣纹样,在玉料上雕刻杜丽娘的水袖、发簪细节,水袖的飘逸感通过 “薄意雕” 与 “透雕” 结合实现,发簪上的花纹则借鉴苏绣的 “打籽绣” 手法,用细小的玉粒堆叠出立体效果,该系列获 2022 年 “玉华奖” 金奖,还被苏州昆曲博物馆收藏,成为 “玉雕与传统戏曲” 跨界融合的典范。

传承创新:搭建女性玉雕平台,推广生活化玉雕(2024年- 至今)

2024 年,李舒淇被评为 “上海市青年玉雕领军人才”,此后她将更多精力投入行业传承与文化推广,尤其关注女性玉雕师的成长:

搭建女性交流平台:发起 “玉见她” 女性玉雕师沙龙,每季度邀请不同流派的女性玉雕师分享创作经验,截至 2024 年底已举办 4 期,吸引 80 余名女性从业者参与,打破了玉雕行业 “男性主导” 的交流壁垒;

推广生活化玉雕:推出 “日常玉饰” 系列,设计适合通勤、休闲佩戴的简约玉雕作品,如和田玉《小团圆》戒指(以传统 “团纹” 为基础,简化线条,适合日常搭配)、翡翠《星芒》耳钉(用细小的翡翠颗粒拼接出星芒形状,轻便又显精致),让玉雕从 “收藏级艺术品” 走进大众生活,该系列上线半年便销量破千;

公益普及:走进中小学开设 “玉雕小课堂”,用软质蜡块代替玉料,教孩子们学习基础雕刻,让青少年感受玉雕的乐趣;2024 年参与 “非遗进社区” 活动,现场演示 “玉饰 DIY”,指导居民在小型玉牌上雕刻简单图案,推动玉雕文化的大众化传播。

从因一件玉牌心动的国画生,到专注女性题材的玉雕师,李舒淇用 19 年时间证明:玉雕不仅是技艺的传承,更是情感与视角的表达。她以女性的细腻感知,为传统玉雕注入了新的生命力,也为行业开辟了 “生活化、情感化” 的创作新路径。

技艺简介

2010 年备战上海玉雕新秀展时,李舒淇为完善翡翠《玉兰花开》挂件的细节,曾连续一周泡在工作室。彼时她对浅浮雕的力度把控仍显生涩,为让花瓣边缘的过渡更自然,每天反复练习 “刮底” 技法 —— 手持细小的刻刀,一点点剔除玉料多余部分,手指被工具磨得红肿,便缠上胶布继续。有次因过度专注,刻刀不慎在玉料上划出一道细痕,她没选择放弃,而是结合翡翠的絮状纹理,将痕修改为花瓣上的自然纹路,意外让作品更显生动。多年后她回忆:“那道划痕像个提醒,让我明白玉雕不是‘完美复刻’,而是与玉石的‘共生创作’。”

2019 年创作《百蝶穿花》套件时,软玉的脆弱特性曾让她多次陷入困境。雕刻手镯内壁蝴蝶翅膀时,0.5 毫米的厚度要求极高,一次雕刻中,一只蝴蝶的翅膀突然断裂,她心疼得差点落泪。休整片刻后,她重新观察玉料肌理,发现断裂处的色泽略深,便顺势将其设计为蝴蝶停落时的阴影效果,反而让蝴蝶更具立体感。“那是我第一次真切感受到,玉石的‘不完美’或许是另一种馈赠,关键是学会顺势而为。” 这段经历也成为她后来 “因材施艺” 理念的重要来源。

创作幕后:藏在作品里的情感与故事

2013 年创作《易安词意》玉牌时,李舒淇为精准还原李清照的气质,特意重读《漱玉词》,还多次前往李清照纪念馆,观察馆内珍藏的书画、器物。她发现李清照的词作既有 “帘卷西风,人比黄花瘦” 的婉约,也有 “生当作人杰,死亦为鬼雄” 的豪迈,便在雕刻时着重刻画人物紧握书卷的手势,指尖微微用力的细节,以此传递这种矛盾又统一的气质。玉牌背面阴刻《醉花阴》时,为让瘦金体的笔画既纤细又有力,她每天临摹书法两小时,再在玉料上反复试刻,直到字体达到 “瘦而不弱,挺而不僵” 的效果。“每次看到这块玉牌,就会想起那段泡在诗词里的日子,是文字与玉石的碰撞,让作品有了灵魂。”

2022 年打造《昆曲・牡丹亭》系列时,为还原杜丽娘水袖的飘逸感,李舒淇专门向昆曲演员请教水袖的舞动轨迹,记录下不同动作中水袖的褶皱形态。雕刻时,她采用 “薄意雕” 与 “透雕” 结合的技法,先在玉料表面刻出水袖的大致轮廓,再用细刀掏空部分区域,让水袖呈现出 “虚实结合” 的效果。其中一件《游园惊梦》玉牌,杜丽娘的水袖边缘薄如蝉翼,在灯光下能透出淡淡的碧色,宛如真的丝绸。“雕刻时总想象着杜丽娘在花园中起舞的场景,仿佛自己也跟着走进了《牡丹亭》的世界,这种沉浸感让我忘记了时间。”

传承路上:那些温暖的瞬间

2024 年 “玉见她” 女性玉雕师沙龙首次举办时,一位年轻玉雕师向李舒淇倾诉:“总有人说女性不适合做玉雕,觉得我们力气小、耐不住性子。” 李舒淇当即分享了自己早年的经历,还拿出自己初学时的作品,鼓励她:“力气不是关键,细腻的情感和坚持才是我们的优势。” 后来这位年轻玉雕师凭借一件女性题材作品获奖,特意发来消息感谢,这让李舒淇深受触动:“看到她们成长,比我自己获奖还开心,这就是‘玉见她’存在的意义。”

在中小学 “玉雕小课堂” 上,有个孩子拿着自己用蜡块雕刻的小花朵,兴奋地对李舒淇说:“老师,我以后也要像您一样,把好看的东西刻在石头上!” 孩子眼里的光芒让她至今难忘:“玉雕文化的传承,不就是在这样一个个小小的瞬间里生根发芽吗?哪怕只有一个孩子因此喜欢上玉雕,我做的事就有价值。” 而在 “非遗进社区” 活动中,一位阿姨在她的指导下完成了人生第一件玉牌雕刻,激动地说:“原来玉雕离我们这么近,以后戴着自己刻的玉牌,感觉特别有意义。” 这些温暖的反馈,也成为她坚持推广生活化玉雕的动力。

主要成果

作为行业新人,李舒淇凭借对女性题材的细腻诠释与扎实技艺,在早期赛事中逐步站稳脚跟,为后续发展奠定基础。

代表作品

2010 年 上海玉雕新秀展 优秀作品奖:获奖作品为翡翠《玉兰花开》挂件。这是她首次独立创作获奖,作品以浅浮雕还原玉兰花绽放的姿态,巧妙利用翡翠的天然絮纹模拟花瓣肌理,评委点评 “将国画的写意感融入玉雕,展现出年轻创作者的独特审美”,该奖项也让她获得上海玉雕界的初步关注。

2013 年 中国玉石雕刻 “神工奖” 银奖:凭借和田白玉《易安词意》玉牌摘得奖项。作品突破传统仕女玉雕 “重形态、轻内涵” 的局限,通过紧握书卷的手势、瘦金体题诗等细节,刻画李清照 “婉约与豪迈并存” 的气质,成为当年 “女性题材玉雕” 的代表性作品,也让 “李舒淇” 的名字与 “文人化玉雕” 开始关联。

2015 年 中国玉器 “百花奖” 铜奖:以翡翠《茶语时光》摆件获奖。该作品创新性地将现代女性品茶场景融入玉雕,人物神态放松自然,翠绿色玉料被精准分配为茶盏、绿植等元素,打破传统玉雕 “唯古典论” 的束缚,评委认为 “作品让玉雕贴近生活,为行业创作提供了新视角”,此次获奖标志着她的 “生活化玉雕” 理念获得行业认可。

技艺突破:斩获顶级奖项的黄金时期(2018年-2022年)

这一阶段,李舒淇在 “软玉硬雕” 技法与跨界融合上实现重大突破,作品多次斩获国内玉雕顶级奖项,跻身行业中坚行列。

2020 年 中国玉石雕刻 “陆子冈杯” 金奖:获奖作品为和田羊脂玉《百蝶穿花》套件。该套件耗时两年完成,在软质羊脂玉上实现毫米级微雕 —— 手镯内壁 12 只蝴蝶翅膀仅 0.5 毫米厚,翅膀纹路需放大镜观察,吊坠镂空缠枝花卉薄如蝉翼却兼具韧性。评委评价 “突破了软玉雕刻的精细度极限,重新定义了和田玉创作的技术标准”,这也是她首次获得国内玉雕三大顶级赛事(神工奖、百花奖、陆子冈杯)的金奖,正式确立行业地位。

2022 年 中国玉石雕刻 “玉华奖” 金奖:凭借和田碧玉《昆曲・牡丹亭》系列夺冠。作品以昆曲《牡丹亭》为灵感,将昆曲服饰的刺绣纹样、水袖动态转化为玉雕语言,水袖采用 “薄意雕 + 透雕” 结合技法,发簪花纹借鉴苏绣 “打籽绣” 工艺,实现 “玉雕与传统戏曲” 的深度融合。该系列不仅获金奖,还被苏州昆曲博物馆永久收藏,成为 “非遗跨界传承” 的典范,当年被《中国珠宝玉石》杂志评为 “年度十大玉雕作品”。

2022 年 上海玉石雕 “玉龙奖” 最佳创意奖:与《牡丹亭》系列同期获奖的还有翡翠《星芒》耳钉套装。作品放弃传统玉雕 “大件重器” 的创作思路,以细小翡翠颗粒拼接出星芒形态,设计轻便简约,适合日常佩戴,评委认为 “作品打破了‘玉雕必为收藏级’的固有认知,推动玉雕从‘展厅’走向‘生活’,创意极具行业价值”,进一步巩固了她在 “生活化玉雕” 领域的引领地位。

行业认可:兼具传承价值的荣誉奖项(2023年- 至今)

除作品奖项外,李舒淇因在技艺传承、女性玉雕师扶持等领域的贡献,获得多项综合性荣誉,成为行业标杆人物。

2023 年 中国珠宝玉石首饰行业协会 年度优秀玉雕师:该荣誉并非针对单一作品,而是表彰她近年来的整体成就 —— 包括《牡丹亭》系列的非遗传承价值、《百蝶穿花》的技术突破,以及对年轻玉雕师的培养。协会评价 “李舒淇以女性视角为玉雕注入新活力,其创作与传承工作均具行业示范意义”。

2024 年 上海市青年玉雕领军人才:作为上海玉雕界首位获此称号的女性,她的入选理由涵盖三方面:一是作品多次获顶级奖项,技艺水平突出;二是发起 “玉见她” 女性玉雕师沙龙,推动行业性别平等交流;三是推出 “日常玉饰” 系列,助力玉雕文化大众化传播。该称号标志着她从 “优秀创作者” 向 “行业引领者” 的转变,也为年轻女性玉雕师树立了职业标杆。

2024 年 长三角非遗技艺传承大赛 优秀导师奖:因在中小学 “玉雕小课堂” 与社区非遗推广中的突出表现获奖。她带领团队开发 “蜡块雕刻教学法”,让青少年轻松接触玉雕技艺,全年累计开展公益教学 30 余场,覆盖上千人。评委认为 “她让非遗传承走出工作室,走进大众生活,为玉雕文化的代际传递做出重要贡献”,该奖项也体现了她 “创作者 + 传承者” 的双重价值。

从艺感悟

玉石是 “有生命的伙伴”,创作是一场双向奔赴

从入行第一天触摸到第一块和田籽料起,我便坚信玉石是有生命的 —— 它有自己的纹理、色泽,甚至 “脾气”。早年雕刻《玉兰花开》时,翡翠原料上的一道天然絮纹曾让我焦虑不已,试图用技法掩盖,却越改越生硬。直到某天深夜,我对着玉料静坐,看着絮纹在灯光下像花瓣上的自然脉络,突然明白:玉雕不是 “征服” 玉石,而是 “读懂” 它。后来我顺着絮纹的走向调整花瓣形态,让瑕疵变成了作品的独特印记。

如今每次拿到新玉料,我都会先把它放在手心摩挲几天,感受它的温润度、观察它的瑕疵分布,就像和一位朋友对话。雕刻《百蝶穿花》套件时,羊脂玉的柔软质地曾让微雕蝴蝶翅膀多次断裂,我没有抱怨玉料 “脆弱”,而是放慢速度,用更轻柔的力道调整刻刀角度,最终让蝴蝶在软玉上 “活” 了过来。对我而言,每一件作品都是与玉石共同完成的,我赋予它形态,它则用自己的质感赋予作品灵魂,这种双向奔赴的过程,是玉雕最迷人的地方。

不被 “传统” 定义,让玉雕贴近生活与情感

刚专注女性题材时,有人说 “玉雕就该刻神佛瑞兽,刻现代女性没‘格调’”;后来做 “日常玉饰”,又有人质疑 “把玉雕做这么小、这么简约,丢了传统的厚重”。但我始终觉得,传统不该是束缚,而是根基 —— 真正的传承,是让玉雕在当代生活中找到新的价值。

创作《茶语时光》时,我没有刻意追求 “宏大叙事”,只是把现代女性品茶时的放松神态刻进翡翠里,没想到却引起很多人的共鸣。有位女士说:“看到这件作品,就想起自己周末在家喝茶看书的时光,感觉玉雕突然离我很近。” 这句话坚定了我的方向:玉雕不该只躺在博物馆或收藏柜里,它可以是日常佩戴的手串、耳钉,是能承载普通人情感的物件。

就像《四季花信》手串,我特意把每颗珠子的重量控制在 5 克左右,让年轻女孩戴在手上没有负担;用黄翡刻桂花、墨翠刻寒梅,也是希望人们在季节变换时,能通过手腕上的玉珠感受到自然的诗意。对我而言,“格调” 从来不是题材的大小,而是作品能否打动人心、能否融入生活 —— 当玉雕能陪伴人们度过平凡的日常,它的生命力才更长久。

传承不是 “复制”,创新要带着文化根脉

作为苏派玉雕的传承人,我常被问 “如何平衡传统与创新”,我的答案是:创新要带着文化的根脉,传承要带着当代的思考。

创作《昆曲・牡丹亭》系列时,我没有简单地把杜丽娘刻成传统仕女,而是专门去学昆曲的水袖动作、研究戏曲服饰的刺绣纹样,把昆曲的 “婉转柔美” 融入玉雕技法 —— 用薄意雕表现水袖的褶皱,用透雕还原水袖的飘逸,让作品既有传统戏曲的文化底蕴,又有玉雕的立体美感。后来这件作品被昆曲博物馆收藏,有位老昆曲演员说:“从玉料里看到了水袖的灵动,就像杜丽娘从台上走了下来。” 这让我明白,创新不是凭空创造,而是把不同文化的精髓融合起来,让传统以新的形式 “活” 下去。

同样,在 “玉见她” 沙龙里,我会和年轻女性玉雕师分享传统技法,但更鼓励她们加入自己的视角 —— 有人擅长把插画风格融入玉牌,有人喜欢用玉雕表现环保主题,这些创新或许不符合传统 “标准”,却让玉雕有了更多元的表达。传承不是把前人的作品复制一遍,而是把技艺背后的文化精神传下去,再让年轻一代用自己的方式赋予它新的内涵。

女性视角不是 “短板”,而是独特的创作优势

在玉雕这个以男性为主的行业里,我曾因 “力气小”“不够硬朗” 被质疑过。但多年创作下来,我发现女性的细腻、敏感,恰恰是玉雕创作的独特优势。

雕刻《易安词意》时,我能更敏锐地捕捉李清照 “帘卷西风” 的愁绪,用纤细的瘦金体题诗、用柔和的衣褶线条,让人物既有文人的风骨,又不失女性的温婉;创作《她力量》组雕时,我更懂职场女性袖口卷起的干练、文化学者捧书时的专注 —— 这些细微的情感与神态,是女性视角赋予作品的独特温度。

现在我发起 “玉见她” 沙龙,也是希望更多女性玉雕师能自信地展现自己的视角。有位年轻徒弟曾说:“以前总想着模仿男性师傅的‘大气’,听了您的分享,才敢把自己喜欢的小清新风格融入作品。” 看到她们找到自己的创作方向,我特别欣慰 —— 玉雕不需要千篇一律的 “硬朗”,女性的细腻、温柔、对情感的敏锐感知,同样能创造出打动人心的作品。性别从不是创作的限制,而是让行业更加多元、更加丰富的力量。

从业近 20 年,从对着玉料手足无措的新手,到能与玉石 “对话” 的创作者,我最大的感悟是:玉雕不仅是一门技艺,更是一种生活态度 —— 它教会我敬畏自然(尊重玉石的本性)、坚守初心(不被外界声音动摇)、懂得传承(带着文化根脉创新)。未来我想继续做 “玉雕的摆渡人”,一边深耕创作,让更多人看到玉雕的当代魅力;一边搭建平台,让更多女性创作者的声音被听见,让这门古老的技艺,在新时代焕发出更温暖、更多元的光芒。

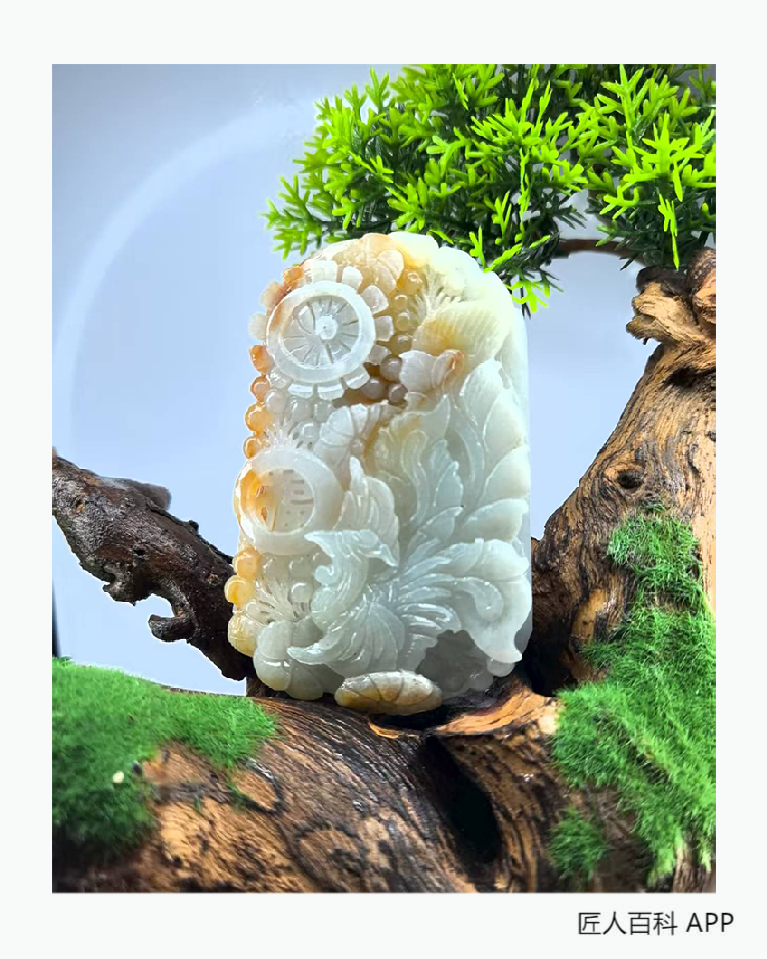

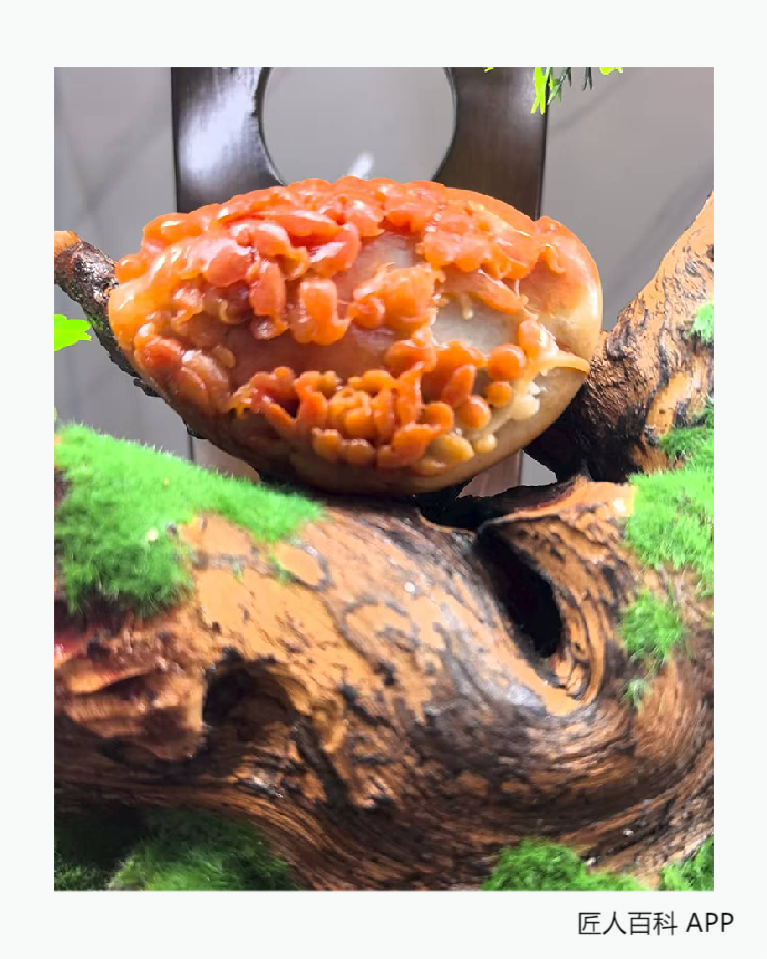

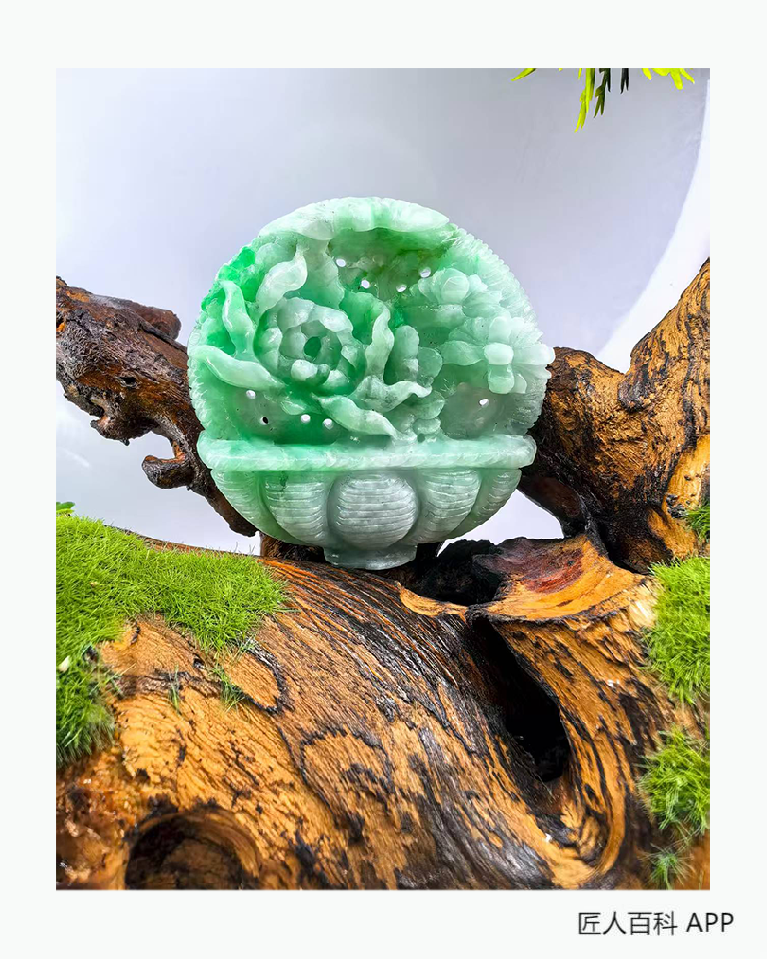

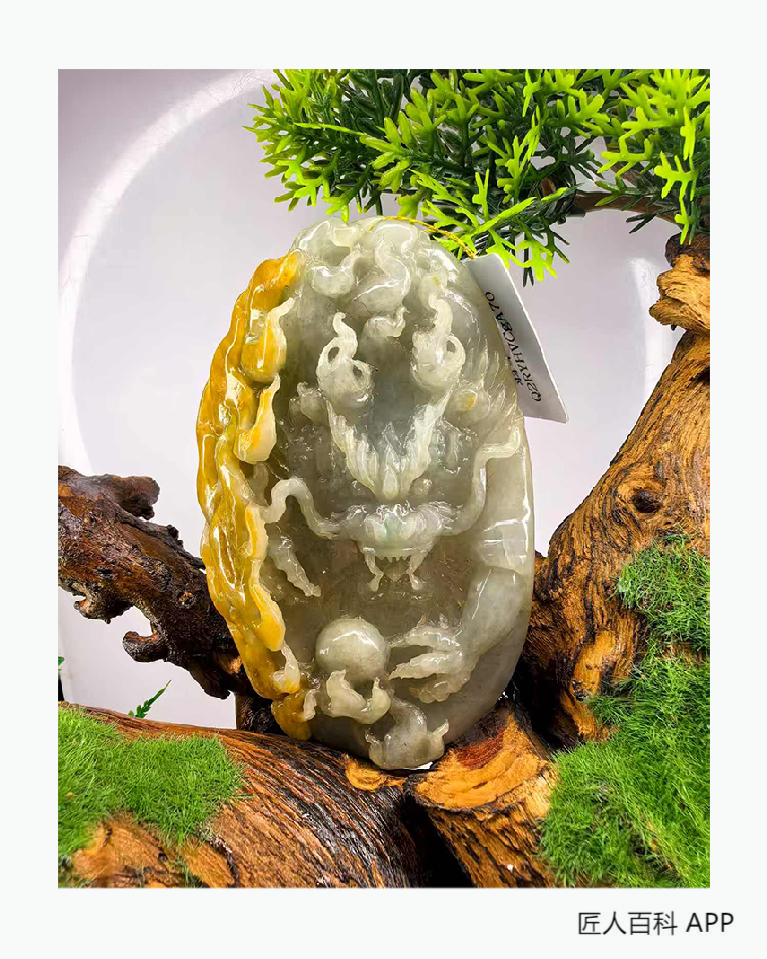

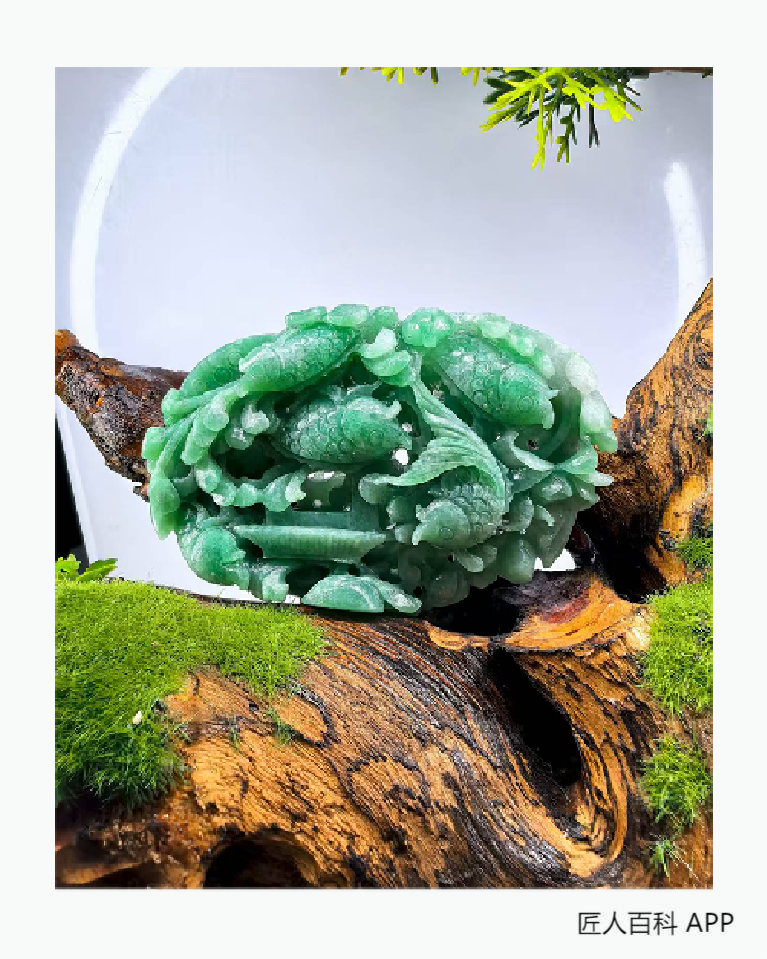

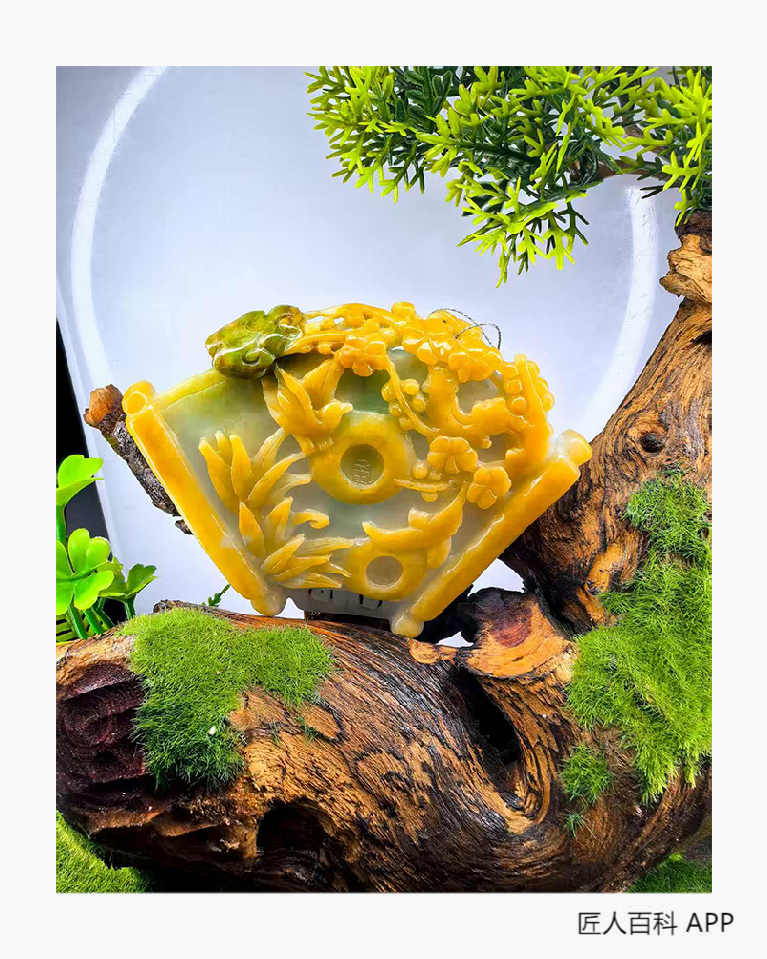

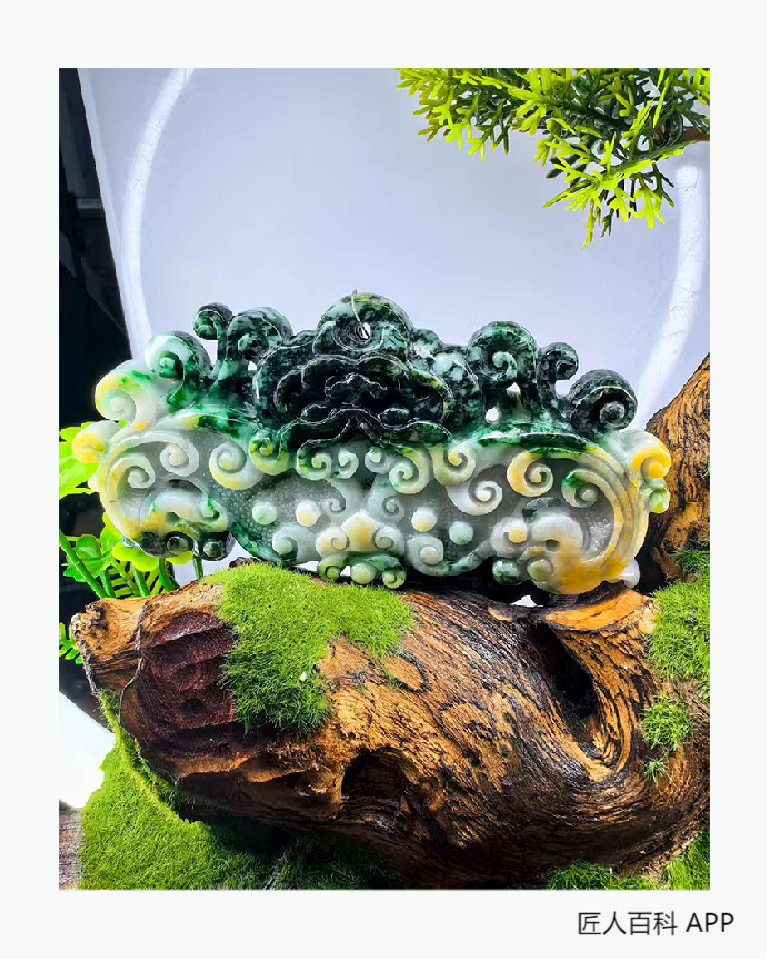

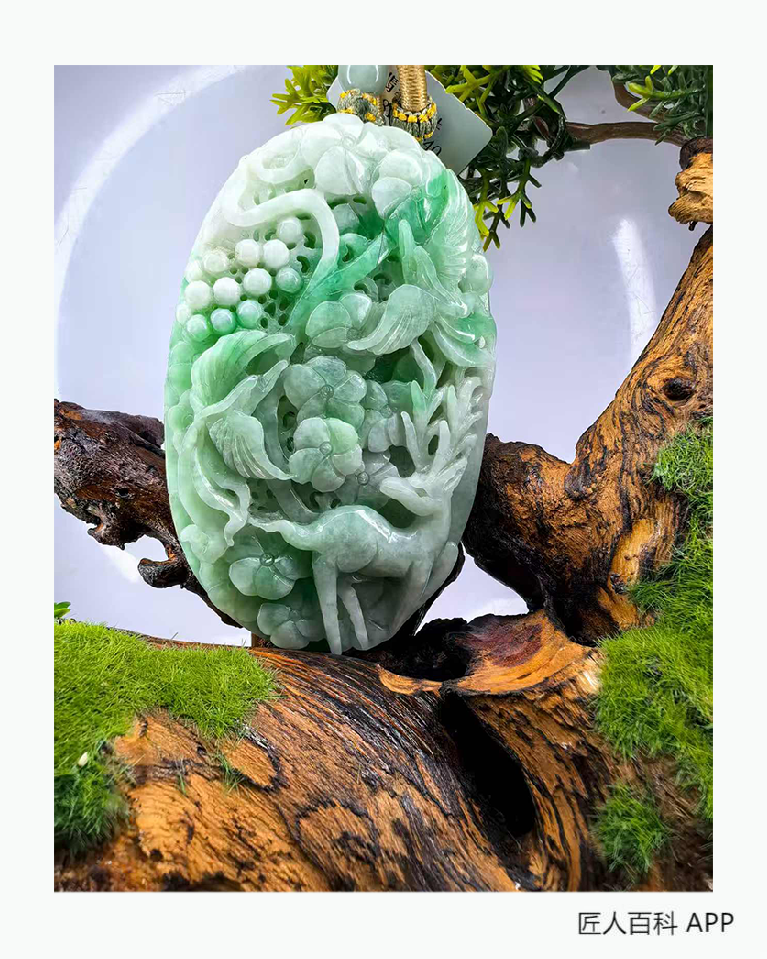

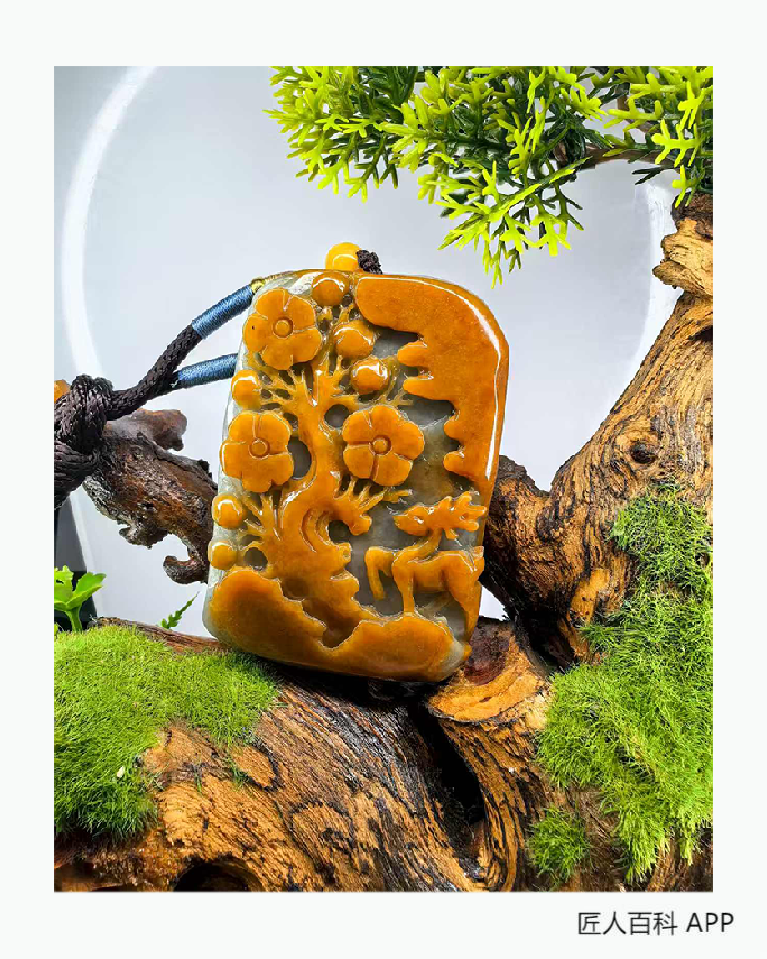

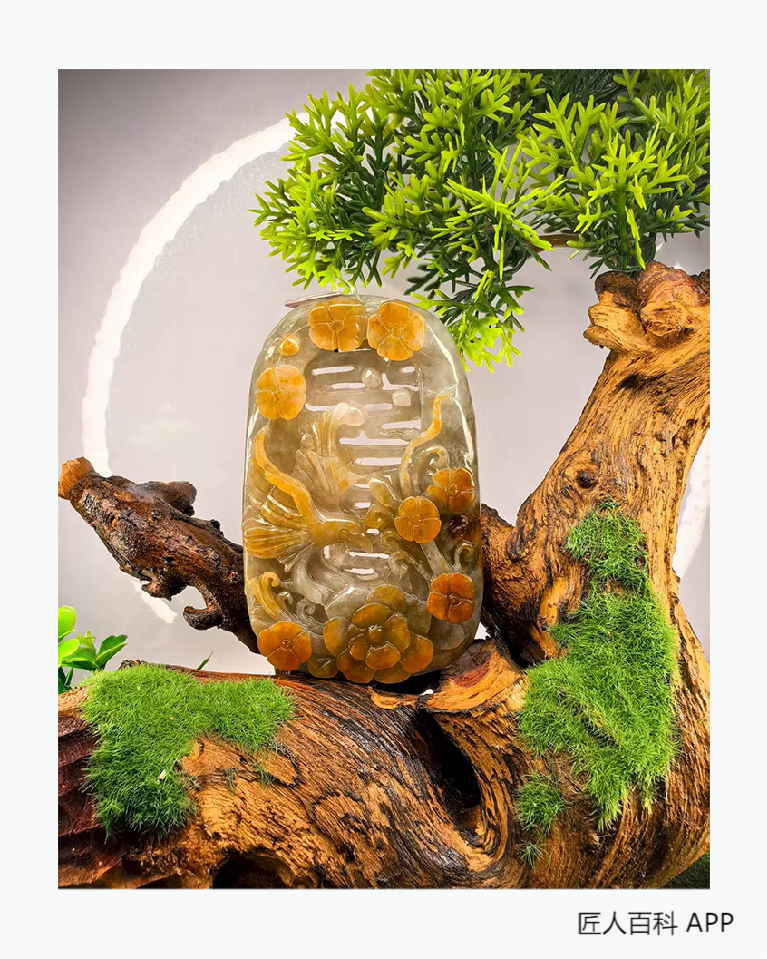

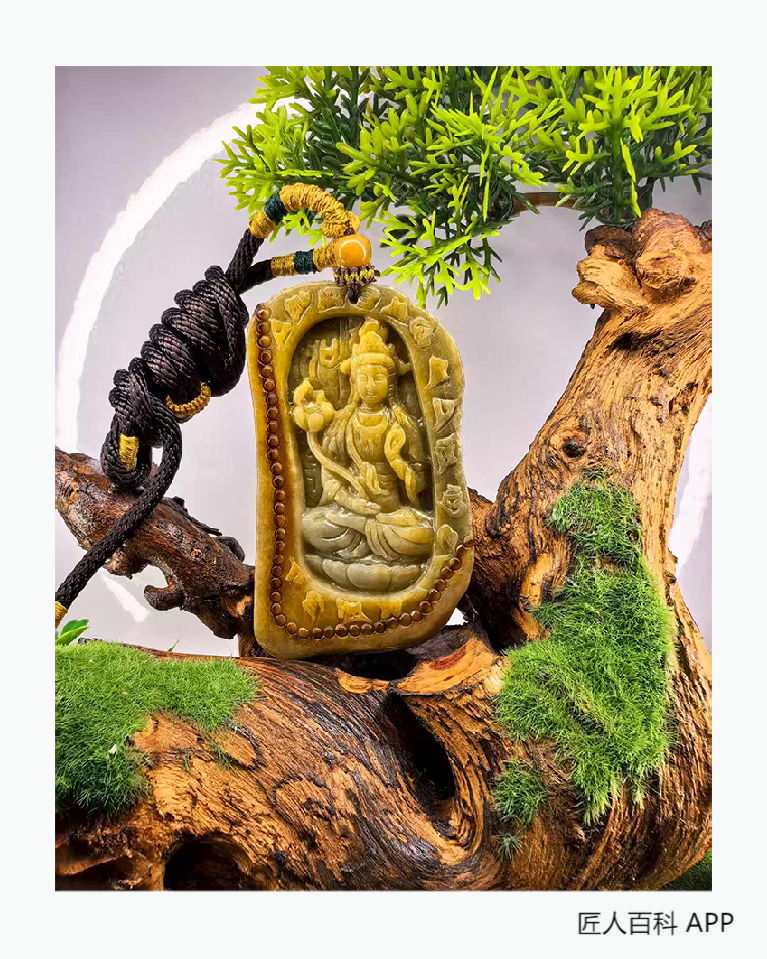

作品展示

作者授权发布,请勿盗仿

人物评价

业内权威视角:技艺革新的推动者

“李舒淇对玉雕行业的影响是变革性的。在传统玉雕技法中,软玉微雕一直是极具挑战性的领域,而她的《百蝶穿花》套件打破了这一技术瓶颈。她以细腻且创新的手法,将羊脂玉的柔软特性与毫米级微雕相结合,让蝴蝶翅膀在薄如蝉翼的同时保持韧性,这种技术突破为和田玉创作开辟了新路径,推动了整个行业对软玉雕刻精细度的重新审视。”—— 中国珠宝玉石首饰行业协会 副会长 李明华

“从文化传承角度,李舒淇的《昆曲・牡丹亭》系列意义非凡。她没有停留在对传统题材的简单复刻,而是深入研究昆曲文化,将服饰、动作、意境等元素巧妙融入玉雕,通过薄意雕、透雕等技法,让玉雕与昆曲这两种非遗实现深度融合。这种跨文化创作不仅丰富了玉雕的文化内涵,也为非遗技艺的传承与创新提供了可借鉴的模式,在行业内树立了文化传承的新标杆。”—— 中国非遗保护中心 玉雕艺术研究专家 张建国

藏家心声:情感与价值的承载者

“收藏李舒淇的作品,就像收藏一段段鲜活的故事。我入手的第一件作品是《易安词意》玉牌,拿到手的瞬间,仿佛能透过玉质感受到李清照的才情与愁绪。李舒淇对人物神态、服饰细节的刻画,以及瘦金体题诗的点缀,让这块玉牌不再是冰冷的物件,而是承载着千年文化情感的载体。每次端详,都能沉浸在她构建的诗意世界里,这是其他玉雕作品难以给予的情感共鸣。”—— 资深玉雕收藏家 林宇

“我尤其偏爱她的《四季花信》手串,这是我日常佩戴最多的藏品。手串的设计巧妙融合了翡翠的天然色泽与四季花卉主题,每颗珠子都精致小巧,佩戴舒适又不失格调。李舒淇打破了传统玉雕‘重收藏、轻佩戴’的局限,让玉雕饰品真正走进生活。这件手串不仅是我个人品味的象征,更是对玉雕艺术生活化的一次成功实践,它的情感价值与佩戴价值完美统一。”—— 年轻藏家 王悦

同行赞誉:女性力量的引领者

“作为女性玉雕师,李舒淇是我们的榜样。在这个男性主导的行业里,她凭借细腻的女性视角,创作出一系列极具温度的作品。像《她力量》组雕,将现代女性的多元身份刻画得入木三分,那种对女性情感与生活的敏锐捕捉,是我们女性创作者独特的优势。她发起的‘玉见她’沙龙,为我们提供了交流与展示的平台,让更多女性玉雕师的声音被听见,推动了行业的性别平等与多元发展。”—— 青年女性玉雕师 刘畅

“李舒淇在传承与创新上的平衡,值得每一位玉雕从业者学习。她尊重传统技法,却又不被传统束缚。比如在《苏绣玉韵》屏风创作中,她将玉雕与苏绣这两种非遗技艺完美融合,既保留了玉雕的立体美感,又融入了苏绣的细腻针法,创造出全新的艺术形式。她的作品启发我们,传承不是因循守旧,而是在传统的基础上,结合当代审美与多元文化,让玉雕艺术在新时代焕发出新的活力。”—— 资深玉雕艺术家 赵阳

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号