社会职务/身份

从艺经历

2000年,出于对玉雕艺术的深厚热忱,王利伟拜安徽本地名师门下潜心学艺。他以苦为舟,在雕琢实践中潜心钻研,逐步夯实玉雕功底,技艺日臻精进,渐入专业堂奥。

2007年,他辗转上海、苏州等地深造,系统研习玉雕技艺与工美理论,在海派、苏派两大玉雕流派中博采众长。通过对不同地域工艺精髓的深度汲取,其个人技艺与艺术修养实现质的飞跃,不仅深谙海派、苏派玉雕的创作要义,更在此基础上孕育出独特的艺术理念。

2010年,王利伟创办个人玉雕工作室,自此在日复一日的创作实践中,其技艺以肉眼可见的速度突飞猛进,作品风格亦愈发成熟鲜明。

技艺简介

取其精华、去其糟粕。爱于创作 !雕刻创作综合了隐雕、镂雕、透雕、浅浮雕、立体雕刻等!

主要成果

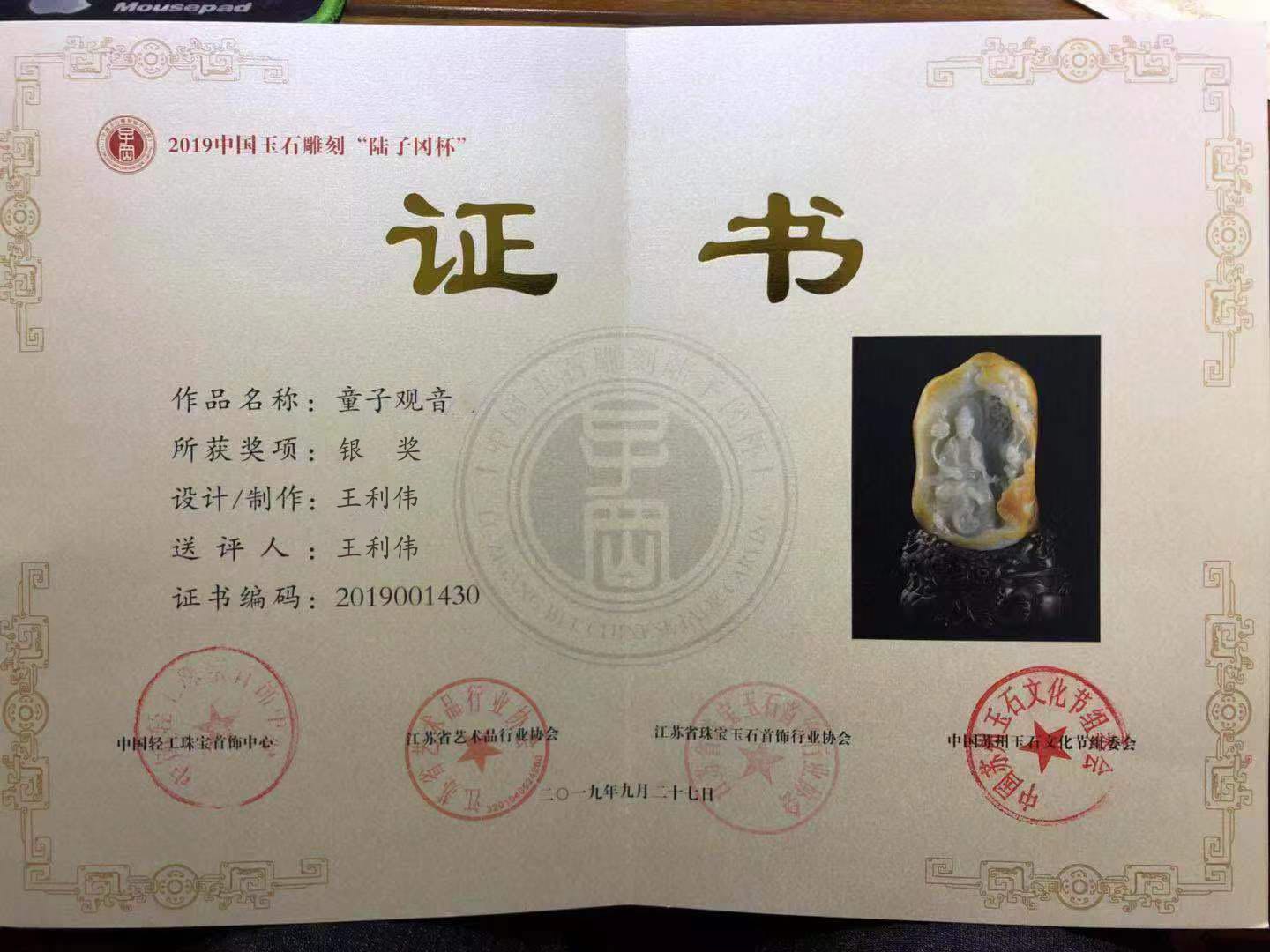

作品《童子观音》获2019年中国玉石雕刻“陆子闪杯”银奖;

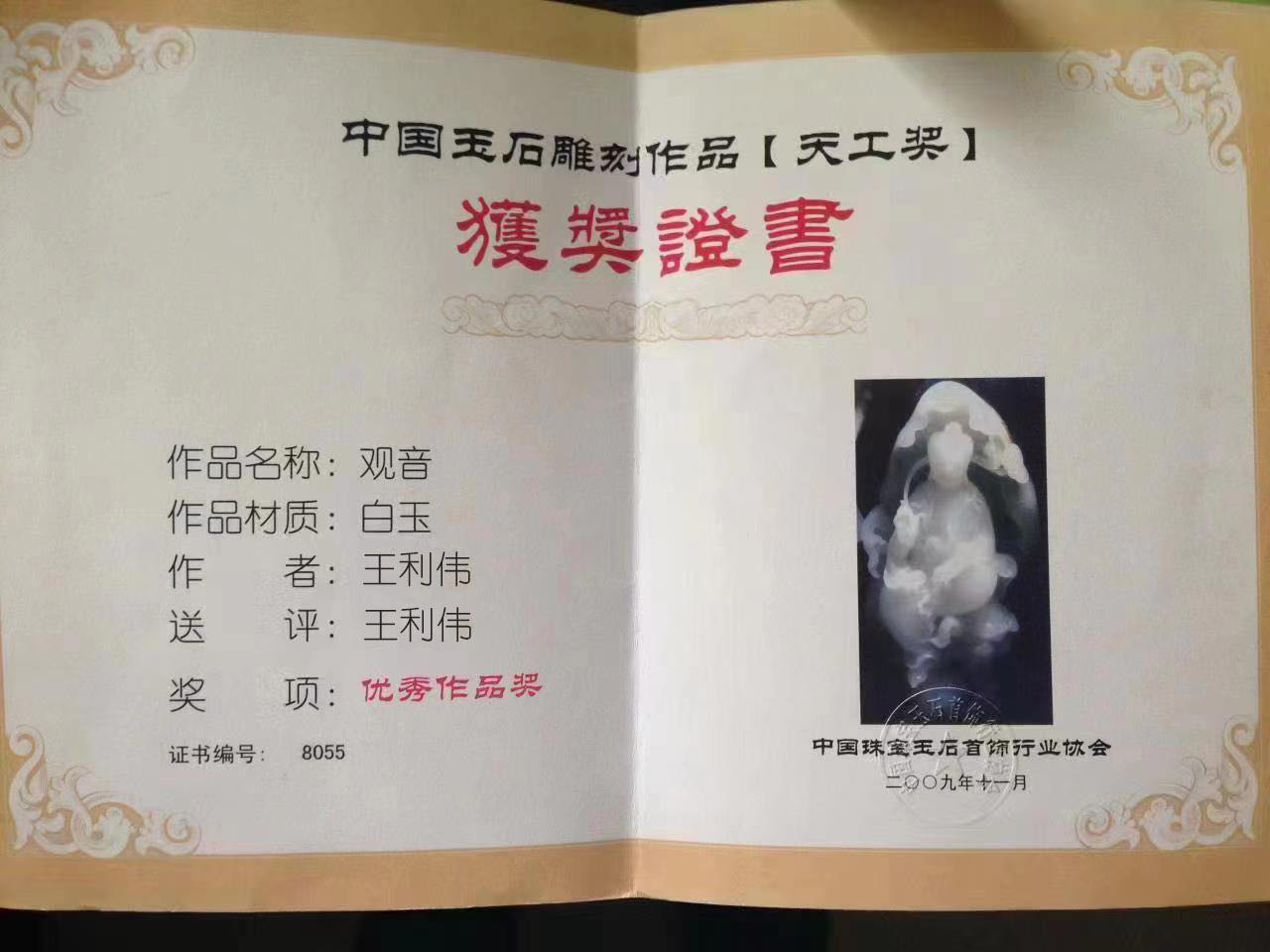

作品《观音》获2009年中国玉石雕刻作品【天工奖】 作品奖。

从艺感悟

玉韵匠心:我的玉雕艺术探索之路

一、初入玉门:安徽名师门下的雕琢岁月(2000年)

2000年,怀揣着对玉雕艺术的无限憧憬与热爱,我毅然投身安徽本地名师门下,正式开启了我的玉雕生涯。那时的我,虽有书画美术的童子功打底,但面对坚硬的玉石与锋利的刻刀,仍感到前所未有的挑战与敬畏。

"玉不琢,不成器",这句古语在我拜师学艺的第一天就深深烙印在心底。初学时,每日重复着最基础的持刀、运刀、打磨等动作,手上很快磨出了茧子,虎口也常常因用力过度而酸痛不已。但每当看到师傅那行云流水般的刀法在玉石上留下精美绝伦的痕迹时,所有的辛苦都化作了继续前行的动力。

在安徽名师的悉心指导下,我系统学习了传统玉雕的基本技法与理论知识。从简单的线条勾勒到复杂的浮雕技法,从玉石的特性认知到设计构思的培养,每一步都走得扎实而艰辛。我始终坚信,只有把基本功练到极致,才能在未来的艺术道路上走得更远。

记得有一次,我在雕刻一件简单的玉佩时,因急于求成而忽略了细节处理,师傅严厉地批评了我:"玉雕不是简单的技术活,而是一门艺术。每一刀都要用心去感受,每一笔都要饱含情感。只有这样,才能赋予玉石以生命。"这句话让我醍醐灌顶,从此更加注重细节的处理与情感的融入。

寒来暑往,春去秋来,在安徽名师门下的日子里,我不仅掌握了扎实的玉雕基本功,更培养了对艺术的敬畏之心与精益求精的工匠精神。这段经历让我明白,玉雕不仅是技艺的展现,更是内心修养的外化。正如古人所言:"玉者,石之美者,有五德。"而匠人之心,亦当如玉石般温润而坚韧。

二、海派苏派:南北玉雕精髓的融会贯通(2007年)

2007年,为了进一步提升自己的玉雕技艺与艺术修养,我毅然决定离开安徽,前往上海、苏州等地深造。这一决定,成为我艺术生涯的重要转折点。

在上海,我深入学习了海派玉雕技艺。海派玉雕以"海纳百川,兼容并蓄"著称,它融合了扬州工的精微、苏州工的婉约与西洋巴洛克艺术的华丽,形成了独特的艺术风格。"炉瓶器皿精致、人物鸟兽生动传神"是海派玉雕的主要特色,其工艺之精湛、构思之巧妙,让我叹为观止。

海派玉雕大师们教导我,玉雕创作不仅要有高超的技艺,更要有扎实的绘画功底与丰富的文化底蕴。他们强调线条美、比例美与夸张美的结合,让我明白如何通过线条的疏密、曲直、刚柔来表现不同的质感与情感。特别是"阴阳乾坤刀"技法的学习,让我掌握了如何根据玉石的特性进行创作,将材料特性与人文哲思完美统一。

随后,我来到了苏州,沉浸在苏派玉雕的艺术海洋中。苏派玉雕以"雅、精、渡"著称,追求高雅、精致和自然的境界。其工艺之精细,让我大开眼界。特别是"薄胎工艺",能把玉器做得薄如蝉翼却不失韧性;而"掏膛"技术,则能将实心玉球掏成空心,让里面的小球自由转动,堪称鬼斧神工。

苏派玉雕大师们教导我,玉雕不仅是技术的展现,更是艺术的创造。他们强调"虚实结合"的手法,通过留白等方式增强作品的艺术性与想象力,让我明白"无画处皆成妙境"的艺术真谛。特别是俏色艺术的学习,让我学会了如何充分利用原材料的颜色和形态特点进行创作,将自然之美与人工之巧完美结合。

在上海与苏州的学习经历,让我深刻体会到南北玉雕流派的不同魅力与精髓。海派的大气磅礴、创新多变,苏派的细腻精致、含蓄典雅,在我的心中交织融合,为我日后的创作奠定了坚实的基础。这段经历也让我明白,艺术的最高境界不在于模仿,而在于融合与创新。正如古人所言:"他山之石,可以攻玉。"只有博采众长,才能自成一家。

三、自成一格:传统与现代交融的艺术探索

经过多年的玉雕技艺磨练,我对海派和苏派玉雕都有了深入的理解与掌握。然而,我并不满足于简单地继承传统,而是希望在传统的基础上进行创新,形成自己独特的艺术风格。

我发现,海派玉雕的"海纳"与"精作"精神,与苏派玉雕的"雅"与"细"特质,其实有着内在的相通之处。它们都强调对传统的尊重与创新,都注重工艺的精湛与艺术的表达。于是,我开始尝试将两者的精髓融合起来,探索属于自己的创作道路。

在创作理念上,我坚持"玉必有工,工必有意"的古训,同时融入现代审美与创新思维。我认为,玉雕作品不仅要有精湛的工艺,更要有深刻的内涵与独特的创意。每一件作品都应该是艺术家内心世界的反映,是传统文化与现代精神的对话。

在题材选择上,我既注重传统题材的表现,如龙凤呈祥、福寿双全等吉祥图案,又大胆尝试现代题材的创作,如都市生活、抽象意象等。我希望通过不同题材的探索,展现玉石的多样性与包容性。

在技法运用上,我综合了海派的大气豪放与苏派的精细入微,形成了自己独特的刀法与风格。我擅长运用浮雕、透雕、圆雕等多种技法,在玉石上创造出富有层次与立体感的艺术效果。同时,我也注重线条的运用,通过流畅而富有变化的线条,赋予作品以生命力与韵律感。

在材料选择上,我不拘一格,既使用传统的和田玉、翡翠等高档材料,也尝试南红、独山玉等特色材料。我始终相信,好的艺术家应该"因材施艺",根据材料的特性来设计与创作,而不是简单地追求材料的名贵。

通过多年的探索与实践,我逐渐形成了"精而不匠"的艺术风格。我的作品既保留了传统玉雕的精湛工艺与文化底蕴,又融入了现代艺术的创新理念与表现手法,形成了独特的艺术魅力。我认为,这不仅是对传统的传承,更是对传统的创新与发展。正如海派玉雕所倡导的"古今相承,南北相融,中西合璧,兼容并蓄",艺术的生命力就在于不断地融合与创新。

四、工作室岁月:玉雕艺术的实践与升华(2010年至今)

2010年,我创办了自己的玉雕工作室,这标志着我从一名学习者转变为一名真正的创作者。工作室的成立,不仅是我艺术生涯的新起点,更是我实现艺术理想的重要平台。

在工作室的日子里,我每天都沉浸在玉雕创作中。从最初的设计构思,到中间的雕琢打磨,再到最后的抛光完成,每一个环节我都亲力亲为,精益求精。日复一日的实践,让我的技艺有了质的飞跃,创作理念也更加成熟。

工作室的环境让我有更多的自由空间去探索与创新。我开始尝试不同的创作主题与表现手法,不断挑战自己的极限。有时为了一件作品,我会反复修改设计稿,甚至推翻重来,直到达到自己满意的效果为止。这种追求完美的态度,让我的作品在工艺与艺术上都有了显著提升。

在工作室的实践中,我深刻体会到"实践出真知"的道理。理论知识只有通过不断的实践才能转化为真正的能力。每一次雕刻,都是对理论的验证与深化;每一件作品,都是对技艺的检验与提升。这种理论与实践的结合,让我对玉雕艺术有了更深刻的理解。

工作室也让我有机会与更多同行交流与合作。我们一起探讨艺术理念,分享创作经验,互相学习,共同进步。这种交流与合作,拓宽了我的艺术视野,丰富了我的创作思路,让我的作品更加多元与包容。

随着工作室的发展,我的作品开始受到越来越多的关注与认可。它们多次在国内外重要展览中展出,并屡屡斩获各类奖项。这些荣誉既是对我艺术成就的肯定,也是对我继续前进的激励。

回顾工作室成立以来的历程,我深感欣慰与自豪。在这里,我实现了从技艺到艺术的跨越,完成了从模仿到创新的转变。工作室不仅是我创作的场所,更是我实现艺术理想的舞台。它见证了我的成长与蜕变,也承载着我对玉雕艺术的无限热爱与追求。

五、玉道无疆:我的艺术感悟与未来展望

回顾我的玉雕艺术之路,从2000年初入师门,到2007年转投上海苏州深造,再到2010年创办个人工作室,这一路走来,有艰辛,有汗水,更有收获与成长。玉雕艺术已成为我生命中不可或缺的一部分,它不仅是我的职业,更是我的信仰与追求。

在这条艺术道路上,我深刻体会到"玉道无疆"的真谛。玉雕艺术博大精深,永无止境。每一次创作,都是一次探索与发现;每一件作品,都是一次突破与超越。这种不断追求卓越的过程,让我感受到艺术的魅力与生命的意义。

我始终相信,玉雕艺术的核心在于"匠心"。所谓匠心,不仅是精湛的技艺,更是专注的态度、执着的精神与创新的勇气。它是对传统的尊重与传承,也是对现代的适应与创新。只有拥有匠心,才能在玉雕艺术的道路上走得更远。

对于未来,我充满期待与信心。我将继续探索玉雕艺术的无限可能,不断挑战自我,超越自我。我希望通过我的作品,展现玉石的自然之美与人文之韵,传递中国传统文化的精髓与现代艺术的创新精神。

同时,我也希望能够将自己的所学所悟传承下去,培养更多优秀的玉雕人才。我相信,只有通过一代又一代玉雕艺术家的共同努力,才能让这门古老的艺术在新时代焕发出新的生机与活力。

玉,石之美者;雕,艺之精者。在玉与雕的交融中,我找到了自己的艺术之路,也找到了生命的价值与意义。我将继续在这条道路上坚定前行,用手中的刻刀,雕琢出更加精彩的艺术人生。

"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。"玉雕艺术之路没有终点,只有不断前行的脚步。我愿以玉为媒,以雕为介,在这条艺术道路上继续探索与追求,创造出更多具有中国特色、时代气息与个人风格的玉雕作品,为中国玉雕艺术的发展贡献自己的力量。

作品展示

作者授权发布,请勿盗仿

作品相册

作者授权发布,请勿盗仿

王利伟玉雕作品

人物评价

琢玉塑魂:王利伟与当代玉雕艺术的破界之路

在当代玉雕界,王利伟的名字代表着一种罕见的艺术自觉——他以耕读世家的人文底蕴为基,以南北流派的技艺精髓为骨,在玉石方寸之间构筑起传统美学与现代精神对话的场域。这位从皖地走出的艺术家,自2000年拜入安徽名师门下,便以"刀耕不辍"的苦行精神夯实传统功底,其运刀如笔的细腻法度,可见徽州木雕"七分刻三分磨"的工艺基因;而2007年辗转沪苏两地的深造,则让他在海派"中西合璧"的创新气度与苏派"空灵写意"的文人风骨中,完成了艺术视野的二次觉醒。

王利伟的创作始终贯穿着一条清晰的脉络:以"工"立基,以"意"破界。他深谙海派炉瓶器皿的"精作"之道,亦掌握苏派人物圆雕的"传神"之妙,却从不困于流派窠臼。在《寒江独钓》等代表作中,他将和田玉的青白肌理转化为水墨长卷的留白意境,以浮雕技法重构传统绘画的散点透视,这种"以玉为纸,以刀为墨"的创作理念,让静态的玉石拥有了流动的时间感。业内评价其作品"既有北派的雄浑气度,又含南派的灵秀韵致",而他独创的"虚实相生"俏色技法,更将玉石天然的色阶变化转化为叙事性元素,使《敦煌印象》等作品在国际赛事中突破地域审美壁垒,成为传统工艺当代转译的标杆。

作为工作室领衔人,王利伟的行业贡献不仅在于创作本身。他将海派"学院化教学"与苏派"师徒制传承"相融合,建立起系统的玉雕人才培养体系,其工作室出品的"新文人玉雕"系列,既保留"玉必有工,工必有意"的古训,又注入当代艺术的观念表达,带动了年轻一代对传统工艺的价值重估。中国工艺美术协会曾如此评价:"他让玉雕从匠作技艺升华为文化载体,在坚守'玉德'传统的同时,为这门千年工艺注入了属于这个时代的精神编码。"

从皖地学徒到海派新锐,从苏派传人到跨界艺术家,王利伟用二十余载琢玉生涯证明:真正的大师从不止于技艺的巅峰,更在于以文化自觉打破艺术边界。当他的刻刀在玉石上留下最后一道弧线时,留下的不仅是一件艺术品,更是一位匠人对传统的敬畏、对创新的执着,以及对"玉魂匠心"最鲜活的时代诠释。

、 浙江省玉石雕刻艺术大师

、 浙江省玉石雕刻艺术大师

、 浙江省玉雕名人

、 浙江省玉雕名人

鲁公网安备 37010502001327号

鲁公网安备 37010502001327号